IHPt BLOG

Vorbemerkung: Ich habe lange gezögert, die hundegestützte Psychotherapie auf bestimmte Störungsbilder oder Symptome zu beziehen, weil das leicht falsch verstanden werden kann. Es könnte implizieren, dass der Hund wie eine Methode, ein Medikament oder wie ein Manual anzuwenden wäre wodurch der Hund seine Subjekthaftigkeit verlieren würde. Wird der Therapiehund aber nicht als echtes „Du“, als echter Interaktionspartner gesehen, gibt es keine Grundlage für eine hundegestützte Psychotherapie wie ich sie verstehe. Deshalb meine Vorsicht.

So wie wir unseren Hund vor Funktionalisierungen schützen wollen, genauso sollten wir unsere Patienten nicht auf ihre Erkrankungen, auf Symptome und Diagnosen reduzieren. Gleichzeitig gibt es jedoch bestimmte intra- und interpersonelle Mechanismen, die für eine Erkrankung typisch sind. Das Wissen um diese Mechanismen bietet den Therapeuten eine Orientierung und Hinweise, welche Themen er berücksichtigen sollte, auch wenn diese zunächst nicht offensichtlich relevant sind. Es ist also durchaus hilfreich sich mit diagnosespezifischen psychischen Mechanismen zu beschäftigen.

Aus meiner Sicht können und sollten wir theoriegeleitete Hypothesen in den therapeutischen Prozess als das einbringen was sie sind: mögliche Ideen, Hintergründe, Anregungen, Fragen und Themen die gemeinsam mit dem Patienten (und dem Hund) erforscht werden können. Mit dieser Haltung können die Individualität und der unendliche Reichtum der Interaktionen zum Ausdruck und zur Geltung kommen ohne die beteiligten Subjekte auf einen Aspekt oder Funktion zu reduzieren und so kann auch über diagnostische Aspekte in der hundegestützten Psychotherapie gesprochen werden.

In diesem Text beschäftige ich mich mit einem für depressive Menschen hoch relevanten Thema: die Aggression (Wikipedia: lat. aggredī sich zubewegen auf etwas oder jemanden; heranschreiten; sich nähern; angreifen)

Aus psychodynamischer Sicht kann man Depression als nach innen gerichtete Aggression verstehen. Reinhard Plassmann (Psychotherapie der Emotionen, Psychosozial-Verlag, 2019, S. 218) beschreibt die Entstehung einer Depression so:

„Wenn eigene aggressive Impulse, die auf lebenswichtige Bindungspersonen gerichtet sind, als Gefahr empfunden werden, kann die eigene Aggressivität die Richtung wechseln und die eigene Person angreifen mit dem Ziel, alles Aggressive zu ersticken. Dies gelingt auch. Aus Aggressivität nach außen werden dann Selbstvorwürfe, Angriff auf alle nur denkbaren Aspekte der eigenen Person. Das Ersticken erfasst allerdings nicht nur den aggressiven Affekt, sondern alles Vitale. (…) Daraus ergibt sich ein qualvoller Zustand von Selbsthass, Freudlosigkeit, Energielosigkeit und Isoliertheit.“

Wie beim konkreten Patient Aggression und Depression zusammenspielen und in der therapeutischen Situation zum Ausdruck kommen ist individuell verschieden. Einige Beispiele: Manche Patienten spüren ihre aggressiven Affekte überhaupt nicht – auch nicht wenn der Therapeut danach fragt oder auf aggressives Verhalten hinweist. Manche Patienten spüren zwar Wut, richten sie aber umgehend gegen sich selbst. Manche werden von ihren aggressiven Impulsen mitgerissen was später Selbstvorwürfe und Scham bewirkt usw.

In einer Psychotherapie ist es für depressive Patienten essentiell, die eigenen Aggressionen spüren und verstehen zu lernen um langfristig das depressive Muster verändern zu können. Üblicherweise geschieht dies mit Hilfe von zwei Vorgehensweisen:

1. Der Patient erzählt von sich, seinen Erlebnissen und Erfahrungen außerhalb der therapeutischen Situation. Dieses erzählte „Material“ wird dann je nach Therapieverfahren bearbeitet: Es wird besprochen, aufgestellt, mentalisiert, emotional reguliert, visualisiert, trainiert, etc.

2. Die therapeutische Beziehung selber wird Inhalt des Gespräches. So können auch aggressive Impulse und Verhalten die im Hier und Jetzt wirksam sind angeschaut und verstanden werden.

Durch die Integration des Hundes in die Therapie haben wir zwei weitere Möglichkeiten:

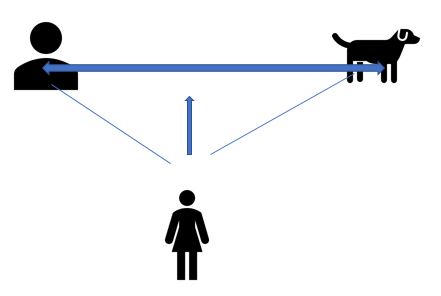

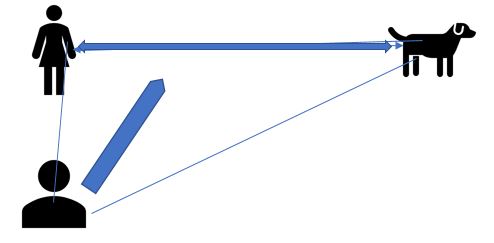

3. Es können die Interaktionen zwischen Patient und Hund in den Fokus genommen werden. Hierbei handelt es sich dann nicht um erzählte Begebenheiten außerhalb der therapeutischen Szene, sondern um ein Geschehen im Hier und Jetzt was die Bearbeitung potentiell erheblich intensiviert und erweitert. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass der Therapeut nicht Objekt z.B. der Aggression ist und dadurch dem Patienten (oder dem Hund) unterstützend zur Seite stehen kann. So kann der Patient aggressive Impulse wahrnehmen, ohne sie gegen den Therapeuten richten zu müssen. Dies ist leichter, weil die Aggression auf diese Weise die benötigte sichere therapeutische Beziehung nicht so unmittelbar gefährdet.

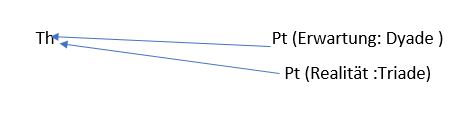

4. Es sind drei statt zwei Mitspieler im Raum. Triadische Muster können erlebbar werden, die in einer Zweiertherapie nicht inszeniert sind wenngleich sie einen erheblichen Einfluss auf die psychische Entwicklung haben. Unterbricht z.B. der Therapeut eine aggressive Interaktion zwischen Patient und Hund, dann kann dies etwas sein was in der Kindheit des Patienten gefehlt hat, weil der Vater abwesend war und niemand die allzu enge dyadische Verstrickung zur Mutter verhindert hat. Die Unterbrechung kann der Patient aber auch negativ erleben, weil ihm der Vater z.B. nie etwas zugetraut hat. Dies nur als Beispiele.

Wie kann das Thema Aggression nun in die hundegestützte Therapie eingebracht werden?

Zunächst muss man sich bewusstmachen, dass Hunde wie Menschen Aggressionen haben und höchst individuelle Umgangsweisen damit entwickeln. Manche Hunde sind z.B. sehr offensiv und setzen sich gegenüber Mensch und Tier auch aggressiv durch. Andere Hunde sind zurückhaltend, setzen ihr Interesse nicht durch und überlassen z.B. den begehrten Ball kampflos einem anderen Hund. Der Umgang mit Aggression ist bei Hunden genauso individuell wie beim Menschen.

Da sowohl der Hund als auch der Patient höchst individuelle affektmotorische Muster und Beziehungserfahrungen in eine Interaktion einbringen, wird die entstehende Szene einmalig und spezifisch sein. D.h. wenn ein Therapeut ein bestimmtes „Experiment“ vorschlägt um das Thema Aggression zu fokussieren und im Hier und Jetzt erlebbar zu machen, ist der Ablauf der Begegnung weder vorhersehbar noch reproduzierbar und schon gar nicht bei einem anderen Patient-Hund-Kontakt wiederholbar. Es gibt kein universelles „Aggressions-Experiment“, das für alle Patienten passt. Jedes Experiment muss mit dem Patienten gemeinsam ge- bzw. erfunden und auf Stimmigkeit hin ausgearbeitet werden. Selbstverständlich ist bei Experimenten immer das Wohlergehen und der Schutz aller Beteiligter zu wahren. Keiner darf wirklich geängstigt, bedroht oder abgewertet werden. Es geht meist um kleine, feine, hintergründige Gefühle die im Alltag nicht bemerkt werden in der Therapie aber durch achtsames Wahrnehmen entdeckt werden können.

Der Therapeut kann das Thema Aggression einbringen indem er erstens etwas anspricht, das ihm z.B. in der Begrüßungsszene aufgefallen ist. Dies könnte ein forderndes, aggressives Verhalten vom Hund, vom Therapeuten selber oder vom Patient sein oder aber auch Angst vor der Aggression und der Umgang damit. Zweitens kann er mit dem Patienten bestimmte „Experimente“ erarbeiten um das Thema gezielt anzugehen. Oft entwickeln sich Experimente aus dem vom Patienten berichteten Erlebnissen, sie können sich aber auch aus den Beobachtungen in der therapeutischen Situation ergeben.

Ein Beispiel aus einer Psychotherapie mit einer Erwachsenen:

Mir fällt auf, dass meine Therapiehündin Danka das zur Begrüßung angebotene Leckerli sehr forsch und fordernd von der Patientin entgegennimmt und fast schon frech mehr verlangt. Die depressive Patientin wirkt etwas eingeschüchtert und gibt Danka schnell alle zur Verfügung stehenden Leckerlis aus der Dose. Als diese leer ist und Danka weiter vor ihr sitzt und stillschweigend aber spürbar mehr fordert, kommt die Patientin in Not, wendet sich jedoch nicht hilfesuchend an mich.

Schon in dieser kleinen Szene werden Aspekte des Umgangs mit Aggression deutlich: Die Patientin zeigt eine ausgeprägte Aggressionshemmung, die ihr aber nicht bewusst war. Ich teilte ihr meine Beobachtung mit. Im folgenden Gespräch kann die Patientin erkennen, dass sie ein „bedrohliches Gefühl“ empfunden hatte. Das war ein wichtiger Schritt, denn wir sprechen jetzt von innerem Erleben und nicht von richtigem oder falschem Verhalten. Bei manchen Patienten ist es schwierig vom konkreten Verhalten zu den Gefühlen, Gedanken, Ansichten, Wünschen, etc. zu kommen, wenn z.B. die Mentalisierungsfähigkeit des Patienten eingeschränkt ist oder Abwehrmechanismen wirken. Bei dieser Patientin war das nicht der Fall sodass wir uns weiter ihrem Gefühl zuwenden konnten.

Ihr fiel jetzt auf, dass sie dieses Gefühl auch von anderen Situationen mit Menschen kenne und eigentlich sogar sehr häufig in solche „Forderungs-Situationen“ komme. Hier geschah eine Übertragung der experimentellen Situation mit dem Hund auf ihre Art und Weise mit anderen Menschen im Kontakt zu sein. Diese Übertragung leistete in diesem Fall die Patientin selber. Ansonsten wäre dies meine Aufgabe gewesen, denn ich will mit der Patientin ja nicht ihre Beziehung zu Hunden reflektieren, sondern ihren Umgang mit bedrohlichen Affekten bzw. ihre fehlende aggressive Energie erkunden.

Im weiteren Gespräch fragten wir uns, warum sie häufig dieses Gefühl hat und warum sie von anderen Menschen oft so fordernd behandelt wird. Wenn das bei ihr so sei, dann müsse irgendetwas in ihrem Verhalten die anderen dazu bringen, sie so zu behandeln meinte die Patientin. Das mache sie jetzt schon etwas wütend. Eigentlich sei es ja nicht okay, wie Danka und auch andere Menschen sie behandeln. Die Wut zu spüren und die Idee, dass es eigentlich anders sein müsste war therapeutische gesehen ein Fortschritt auf den aufgebaut werden konnte.

Nachdem die Szene soweit besprochen war, fragte ich die Patientin, ob sie bereit zu einem „Experiment“ wäre: Ich schlage ihr vor ein Leckerli in die Hand zu nehmen, die Hand aber nicht zu öffnen, wenn Danka kommt. Dies ist für die Patientin ein aufregender Gedanke, aber sie will es probieren.

Die Patientin nimmt ein Leckerli in die Faust und bietet es Danka an. Diese ist interessanterweise jetzt viel vorsichtiger. Sie scheint die Entschlossenheit der Patientin zu spüren und verändert ihr Verhalten von fordernd zu bittend. Sanft leckt sie die Hand der Patientin, die dies zunächst mit Verwunderung registriert und dann zunehmend emotional berührt wirkt.

Man sieht hier, dass Danka die „Entschlossenheit“ der Patientin bemerkt und ihr Verhalten anpasst. Dies ist nur auf den ersten Blick erstaunlich. Für wohl alle Säugetiere war und ist es wichtig die Aggressionsbereitschaft der anderen zu erkennen. Wir würden beim Menschen davon sprechen, dass wir uns in einen anderen einfühlen können, also empathie- und beziehungsfähig sind. Diese Fähigkeit müssen wir auch unseren Hunden zugestehen denn Hunde können sich in Menschen einfühlen und ihr Verhalten entsprechend anpassen.

Nicht nur Danka nimmt die veränderte Haltung der Patientin wahr, sondern diese nimmt auch wahr, dass sich Danka ihr gegenüber anders verhält und jetzt eher bittend als fordernd ist. Nicht nur Hunde verstehen Menschen, sondern Menschen verstehen auch Hunde. Innerhalb von Sekundenbruchteilen kommt es zwischen der Patientin und Danka zu Abstimmungsprozessen über die Frage wer sich durchsetzt, wer die Leitung übernimmt, wer Grenzen setzt, wer die höhere soziale Stellung hat, usw. Genau diese unbewussten Abstimmungsprozesse bestimmen auch unter Menschen wie sich Beziehungen entwickeln, welche Stellung jemand hat, ob er beliebt ist oder gemobbt wird etc. Es sind diese normalerweise nicht bewussten aber für die Beziehungsgestaltung so entscheidenden affektmotorischen Muster der Patientin die durch den Kontakt mit Danka quasi auf dem Tisch liegen und bearbeitet werden können. Ulfried Geuter (Praxis Körperpsychotherapie, Springer-Verlag, 2019, S. 293) bringt es auf den Punkt:

„Der Vorteil einer jeden Arbeit mit der szenischen Sprache der Handlung besteht darin, dass sich im Handeln das implizite, prozedurale Wissen äußern kann. Dessen Erinnerung nämlich tut sich in der Gegenwart kund und erschließt sich nicht assoziativ in der kognitiven Reflexion der Vergangenheit (…) Das Pendeln zwischen experimentellem Handeln, Spüren und Verstehen bei Inszenierungen und Handlungsdialogen fördert strukturelle Kompetenzen wie Selbst-, Affekt- und Objektwahrnehmung und damit die Mentalisierung.“ (Hervorhebung im Original)

Wäre dieses Experiment auch ohne Hund möglich? Ich glaube nicht, denn auch wenn sich Therapeut und Patientin darauf geeinigt hätten einmal auszuprobieren wie sich die Patientin dem Therapeuten gegenüber durchsetzen kann, wäre es doch immer ein „so tun als ob“, denn beide wissen ja, dass es nur ein Experiment, ein Rollenspiel ist was andere prozedurale Muster aktiviert und zu einer ungleichen Szene führen würde.

Weiter im Experiment:

Wie vorher besprochen gibt die Patientin Danka nach einigen Sekunden das Leckerli. Vorsichtig nimmt Danka das Leckerli und legt sich anschließend vor die Füße der Patientin statt wie vorher auf ihren Platz zurück zu gehen.

Das selbstbewusstere Verhalten der Patientin hat nicht zur befürchteten Aggression von Danka geführt, sondern im Gegenteil die Patientin in Dankas Augen aufgewertet, sodass sie die Nähe zur Patientin suchte. So haben wir jedenfalls dieses Verhalten interpretiert. Für die Patientin war diese Erfahrung zunächst verwirrend. Sollte sie tatsächlich zu selbstbewussten Verhalten in der Lage sein und ist es möglich, dass dieses Verhalten dann auch noch wertgeschätzt wird? Nach diesem kleinen Experiment hatten wir zunächst genügend zu besprechen und Danka hatte Pause.

In einer der folgenden Stunde beschäftigten wir uns mit dem triadischen Aspekt der Szene. Die Patientin versuchte immer die Situation mit Danka selber zu lösen und sah mich nicht als potentielle Hilfe an. Darauf angesprochen meinte sie, dass sie gar nicht auf die Idee kommen würde, mich um Hilfe zu bitten. Im Gegenteil fühlte sie sich eher von mir beobachtet und unter Druck, es richtig zu machen. Dies ist wiederum auch in anderen Situationen so. Sie glaubt alle Herausforderungen selber lösen zu müssen und sie erwartet von außen keine Hilfe, sondern eher, dass ihre Hilflosigkeit kritisiert wird. Dies ist eine Erfahrung, die sie mit ihrem Vater erlebt hat und folgend auf andere Beziehungen und Situationen übertragen hat.

Ich mache häufig die Erfahrung, dass Patienten triadische Aspekte nicht wahrnehmen. Psychotherapeuten aber auch nicht. Dies mag daran liegen, dass im üblichen Zweiersetting triadisches nicht auffällt, weil kein Dritter anwesend ist, der eingreifen könnte. Auch wenn manchmal gesagt wird, dass das Thema ein Drittes sei, so habe ich noch kein „Thema“ gefunden, dass aufgestanden ist und von sich aus die Interaktion zwischen Therapeut und Patient unterbrochen hat.

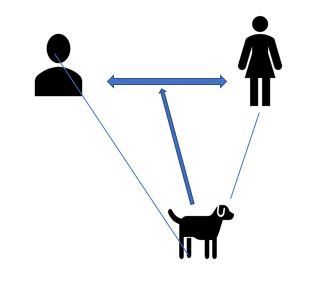

Die Patientin und ich vereinbarten, dass wir dieses triadische Thema auch experimentell untersuchen. Zunächst mussten Gefühle von Scham und die Furcht vor Abwertung besprochen werden um ein passendes Experiment zu finden. Wir überlegten: Sollte ich Eingreifen, wenn Danka zu fordernd würde? Wie wäre es, wenn ich neben ihr kniee und wir gemeinsam die Aufgabe angehen? Was passiert, wenn ich das Geschehen aus der Beobachterposition verbalisiere und wie ist es, wenn ich schweigend zusehe? Bei den folgenden Experimenten machten wir eine interessante Entdeckung: Die Vorstellung der Patientin darüber was hilfreich ist und was sich dann tatsächlich gut anfühlte deckte sich nicht. Sie ging davon aus, dass sie am liebsten Unterstützung hat um es selber zu managen, erfuhr dann aber im Tun, dass es sich noch besser anfühlte, wenn ich mich schützend vor sie stellte. Es gab noch viel zu entdecken, zu experimentieren, in Szene zu setzen und immer wieder war es sehr hilfreich das Thema Aggression nicht nur sprachlich anzugehen, sondern Danka handelnd einzubeziehen.

Im letzten Blog berichtete ich von einer Untersuchung die zeigt, dass ein freies Spiel für Hunde entstressend wirkt. Demgegenüber erzeugen „Spiele“, die das Verhalten der Hunde kontrollieren und dem Hund keinen Freiraum lassen, Anspannung und Stress. Was bedeutet dies für die Aktivitäten in der hundegestützten Psychotherapie?

Zunächst sollten wir uns fragen, was ein freies Hundespiel überhaupt ist. Wie spielen Hunde untereinander, wenn sie nicht vom Menschen beeinflusst sind?

Nach Ganslosser (Ganslosser, Käufer; Auszeit auf Augenhöhe. Mensch-Hund-Spiel: Kleiner Einsatz mit großer Wirkung; Kosmos, 2017) spielen Hunde untereinander ausschließlich „echte Sozialspiele“. Wenn Hunde spielen, dann raufen sie miteinander, sie jagen sich, sie kämpfen, sie dominieren und unterwerfen sich und verteidigen spielerisch eine Ressource vor dem anderen. Spielen besteht aus Verhaltenssequenzen aus der Jagd, der Sexualität und dem Revierverhalten, also aus hündischem Verhalten, das in einem anderen Zusammenhang auch „ernst“ gezeigt wird und dort z.B. zur Paarung oder zum Töten der Beute führt. Welpen erlernen über das Spielen angemessenes Sozialverhalten, aber auch z.B. wie man jagt und Beute macht. Ein unerfahrener Beobachter könnte meinen, dass zwei spielende Hunde tatsächlich miteinander kämpfen aber eigentlich ist erkennbar, ob es sich um ein „so tun als ob“ handelt oder nicht.

Kennzeichen eines Spieles unter Hunden sind:

- Spielsignale: Durch eine ständige „Metakommunikation“ einigen sich die spielenden Hunde, dass das gerade gezeigte Verhalten Spiel ist, dass das Knurren nicht ernst gemeint ist, dass der Biss in die Kehle nur angedeutet wird, usw. Typische Spielsignale sind die „Spielverbeugung“ und das „Spielgesicht“.

- Rollenwechsel und Selbsthandikap: Der Stärkere tut so als ob er schwächer wäre und ermöglicht dem Partner die Rolle des Überlegenen. Die Rollen wechseln mehr oder weniger häufig.

- Freiwilligkeit: Ein Spiel ist immer nur freiwillig möglich. Drängt ein Hund dem anderen Hund einen Kampf auf oder kämpft ein Hund weiter obwohl der andere nicht mehr will, so ist dies kein Spiel (mehr).

- Spaß, Selbstbelohnung, Ziellosigkeit: Hunde brauchen für eine Motivierung zum Spiel keine externe Belohnung oder einen Gewinn. Ihr Spielen verfolgt kein Ziel außer miteinander Spaß zu haben und das Spiel weiter zu führen.

- Spielkämpfe sind oft laut, mit übertriebenen Drohen verbunden und teils dramatisch inszeniert – in echten Kämpfen wird nicht mehr geknurrt und gedroht, sondern alle Energie für das Verletzen oder Töten des Gegners verwendet, weshalb echte Kämpfe meist leise ablaufen.

Einige Hundeexperten raten davon ab, mit seinem Hund körperbetont zu spielen. Stattdessen werden kontrollierte Aktivitäten empfohlen wie z.B. das Apportieren eines Balles oder das Suchen von Futter. Für Ganslosser sind dies Aktivitäten und Beschäftigungen aber keine echten Spiele:

„Wenn eine Trainingseinheit als „Erziehungsspiel“, die Suche nach verstecktem Futter als „Intelligenzspiel“, das stereotype Werfen und Zurückbringen von Ball oder Stock als „Apportierspiel“, das Hetzen eines Beuteersatzes an einer Angel als „Jagdspiel“ und sogar das körpersprachliche Begrenzen und Bedrohen eines Hundes als „Leinenführspiel“ bezeichnet wird, ist es an der Zeit zu fragen, ob wir tatsächlich vergessen haben was Spiel eigentlich ist.“ (Ganslosser, a.a.O., S. 10)

Dass wir Menschen mit unseren Hunden nicht „wirklich spielen“ liegt nach Ganslosser an der spezifisch menschlichen Spielentwicklung die sich von der Spielentwicklung der Hunde mit zunehmenden Alter immer deutlicher unterscheidet. Kleine Kinder spielen zunächst genauso wie Hundewelpen und erwachsene Hunde „echte Sozialspiele“ mit ihren Bezugspersonen. Es wird gekitzelt, gefangen, gekämpft, gerannt und alle oben aufgeführten Kennzeichen eines Spiels sind vorhanden. Der Vater tut dann z.B. so als ob er gefangen würde und auch die „Drohungen“ sind eindeutig und erkennbar spielerisch. Bei den Menschen kommt allerdings ab dem 3. Lebensjahr eine Spielform hinzu, die Hunde so nicht entwickeln: Das Regelspiel. Zwar gibt es auch im freien körperbetonten Sozialspiel Regeln wie z.B., dass man sich entschuldigt, wenn man dem anderen weh getan hat (Hunde zeigen dann z.B. oft eine Spielverbeugung) aber menschliche Kinder spielen zunehmend Regelspiele in denen festgelegt ist wie jeder einzelne Schritt „richtig“ zu tun ist. Man muss sich an feste Regeln halten um seine Spielfigur zu ziehen oder Mannschaftssport zu betreiben. Ein Selbsthandikap, Ziellosigkeit, Rollenwechsel etc. ist in Regelspielen nicht mehr möglich. Jüngere Kinder spielen auch noch Rollenspiele und Phantasiespiele („Ich wäre jetzt der Wolf und Du das Rotkäppchen…“). Für den erwachsenen Menschen sind Regelspiele oft die einzigen Spiele, die sie noch ausüben. Dies wird dann auf das „Spiel“ mit dem Hund übertragen, so dass auch beim „Spiel“ mit Hunden typisch menschlich-erwachsene „Spiele“ im Vordergrund stehen.

Was bedeutet dies für das Spielen in der Psychotherapie? Hat das „echte Sozialspiel“ Platz in der Psychotherapie? Können wir Zerrspiele, Kämpfen, Jagen, Rennen, Dominieren, Unterwerfen zulassen? Klassischerweise wird diese Frage in der Literatur zur tiergestützten Therapie eindeutig mit Nein beantwortet. Es herrscht ein Tabu. Früher sah ich dies auch so, aber in den letzten Jahren hat sich meine Haltung verändert zu einem: „Ja, aber“.

Zum Ja:

- Gelingende echte Sozialspiele machen großen Spaß und entspannen Hund, Patient und Therapeut. Es kommen eine Vitalität und Freude in den Praxisraum was hilft, auch schwere Themen miteinander zu bearbeiten.

- Für den Hund sind freie Spiele nicht so belastend wie kontrollierte Aktivitäten.

- Sehr wichtige therapeutische Themen wie z.B. Aggressivität, Anpassung, Selbstwirksamkeit, Macht und Ohnmacht werden in Szene gesetzt. Die Fähigkeit sich mit einem anderen Subjekt körperlich handelnd abzustimmen (affektmotorische Muster) wird sichtbar und bearbeitbar.

- Der Hund kann sein Hundsein, seine Fähigkeiten, seine Grenzen zeigen und wird so eher als Subjekt erlebt und kann als echter Dritter die therapeutische Dyade erweitern. Er ist dann eindeutig kein konditioniertes funktionierendes Mittel für einen therapeutischen Zweck.

Zum Aber:

- Echte Sozialspiele mit Zerren und Kämpfen sind nur möglich, wenn die Sicherheit von Patient und Hund jederzeit gewährleistet ist. Verlässt einer der Beteiligten das Spiel indem er anfängt ernsthaft zu kämpfen, so muss die Interaktion sofort vom Therapeuten unterbrochen werden.

- Damit der Therapeut sicher erkennen kann, ob es noch ein Spiel ist, ob noch die Freiwilligkeit da ist oder ob einer der Beteiligten droht die Kontrolle zu verlieren, benötigt der Therapeut die Fähigkeit dies zu erkennen. Er muss regelmäßig und oft mit seinem Hund spielen um dessen Signale eindeutig und schnell identifizieren zu können. Des Weiteren muss er auch den Patienten soweit einschätzen können.

- Ein freies Spiel ist nur im Einzelkontakt und nur unter der ständigen Aufsicht des Therapeuten zu verantworten.

- Der Therapeut braucht die Fähigkeit und den Willen auch den Patienten zu begrenzen. Patienten, die sich nicht stoppen lassen, können (noch nicht) frei mit dem Therapiehund spielen.

- Der Hund muss Freude am körperbetonten Spiel haben und in seiner Sozialisation gelernt haben, wie man richtig spielt. Einige Hunde können dies (noch) nicht. Körperbetonte Sozialspiele sollten mit diesen Hunden nicht initiiert und zugelassen werden.

Um ein echtes Sozialspiel in der Psychotherapie zulassen zu können, müssen Therapeut und Hund miteinander viel Erfahrung im körperbetonten Spiel erworben haben. Nur dann kann der Hund die Reaktionen von Menschen zuverlässig einschätzen und darauf angemessen reagieren. Meine Hündin Danka hört z.B. auf zu zerren, wenn sie spürt, dass der Mensch anfängt ernsthaft zu kämpfen.

Als Hundehalter müssen wir oftmals erst lernen, wie ein echtes körperbetontes Sozialspiel mit unseren Hunden geht. Der Hundetrainer Mirko Tomasini hat hierzu ein empfehlenswertes Buch veröffentlicht (Tomasini, Das Leitwolf Spiel, Ulmer Verlag, 2014). Einen ersten Eindruck des Unterschieds zwischen „Rumgehopse“ oder „Pöbeln“ zum echten Spiel vermittelt auch die WDR Doku: Richtig Spielen mit Hund (https://www.youtube.com/watch?v=l_Fde1rzop4).

Wenn der Psychotherapeut gelernt hat mit seinem Hund zu spielen, heißt dies lange noch nicht, dass auch die Patienten harmonisch mit dem Therapiehund spielen können. Patienten bringen die Fähigkeit zu einem freien, ungezwungenen, freudvollen, intensiven Kontakt mit einem anderen Subjekt (Mensch oder Hund) nicht mit in die Therapie, sondern leiden meist darunter, dass ein solch freies befriedigendes Sozialleben real eben nicht vorhanden oder eingeschränkt ist. In der Depression, im Zwang, in der Angst liegen intrapsychische wie intersubjektive Beschränkungen, die sich auch im Spiel mit dem Therapiehund und im Kontakt mit dem Therapeuten in der therapeutischen Szene zeigen. Dies allerdings manchmal nur, wenn wir die Sicherheit des normierten und kontrollierten Kontaktes verlassen und eine freiere Interaktion zulassen – wenn also mehr als Streicheln und Apportieren möglich ist. Insbesondere in der Therapie mit Erwachsenen müssen sich die Therapeuten manchmal einen Ruck geben und die bequemen Sessel verlassen um solch ein freies Spiel zu ermöglichen und anzuregen.

Zum Schluss ein wichtiger Hinweis: Spielen erfordert den Einsatz des ganzen Körpers und volle Konzentration, weshalb Hunde oft nur wenige Sekunden bis höchstens ein paar Minuten miteinander spielen. Um eine Überforderung von Mensch und Hund zu vermeiden muss man manchmal das Spielen zeitlich begrenzen, auch wenn der Patient oder der Hund weitermachen will. Man sollte eher „Aufhören, wenn es am Schönsten ist“ als bis zur Erschöpfung weiter zu spielen. So können sich alle darauf freuen, wenn es nächste Woche wieder heißt: „Spiel frei“.

Der Zoologe Dr. Udo Ganslosser und die Hundetrainerin Mechtild Käufer berichten in ihrem sehr lesenswerten Buch: Auszeit auf Augenhöhe. Mensch-Hund-Spiel: Kleiner Einsatz mit großer Wirkung; Kosmos, 2017, von einer interessanten Untersuchung (S. 24):

Die gegensätzlichen Effekte von Spiel und Verhaltenskontrolle hat die Budapester Forschungsgruppe um Adam Miklósi herausgefunden. Zwei unterschiedliche Berufsgruppen – Zöllner und Polizisten – spielten mit ihren Diensthunden. Sie taten das auf sehr unterschiedliche Weise. Die Polizisten reglementierten den Hund ständig, sie lobten und tadelten ihn, kontrollierten also sein Verhalten im Spiel permanent und streng. Die Zöllner waren dagegen sehr freundlich, liebevoll und spielerisch im Umgang mit ihren Hunden. Das Ergebnis überrascht nicht. Die Hunde der Polizisten erlebten die gemeinsame Interaktion nicht als Spiel, sie waren gestresst, d.h. ihr Cortisol war nach dem Spiel erhöht, während die Hunde der Zöllner einen verringerten Cortisolwert hatten – was man nach einem Spiel auch erwartet. Die permanente Kontrolle im Spiel, die dem Hund keinerlei Freiraum lässt, führt dazu, dass der Hund das Spiel nicht mehr als Spiel erlebt.

Unter dem Aspekt Tierschutz und Tierwohl wird in der tiergestützten Therapie und Pädagogik oft und zu Recht über die Belastung der eingesetzten Tiere diskutiert. Um den Stress der Tiere gering bzw. in einem angemessenen Rahmen zu halten, gibt es die Idee, die Einsatzzeit zu begrenzen. Ein Beispiel: In Österreich wurde das Messerli Institut beauftragt, die Ausbildung und den Einsatz von Therapiehunden zu kontrollieren und zu reglementieren. In den Richtlinien heißt es:

Um den Hund vor Überforderung zu schützen, ist die Einsatzhäufigkeit für ausgebildete und geprüfte Teams mit einem pro Tag, 2 und in Ausnahmefällen 3 Einsätze pro Woche (1 aktiver Einsatz = max. 45 Minuten), jedoch nicht mehr als 8 Einsätze pro Monat zu begrenzen. Der Ausbildungsverein/die Ausbildungsstätte ist verpflichtet, bei Kenntnis von zu häufigen und/oder zu langen Einsätzen dies der Prüf- und Koordinierungsstelle des Messerli Forschungsinstituts bekannt zu geben und vorhergehend die Teams diesbezüglich aufzuklären. (Quelle)

Aus meiner Sicht setzt dieser Versuch, unsere Hunde durch eine Begrenzung der Einsatzzeit zu schützen, am falschen Hebel an. Es kommt nicht darauf an, wie lange ein Hund eingesetzt wird, sondern wie er eingesetzt wird.

Wird ein Hund während der Therapie permanent kontrolliert, reglementiert und in seiner Freiheit beschränkt sich auszudrücken (s. „Spiel“ der Polizisten), dann können bereits 45 Minuten viel zu lang sein. Da hilft dann auch keine lange Regenerationszeit. Der Hund wird die Arbeit als Stress erleben und sich über kurz oder lang wehren, sich entziehen oder abstumpfen und sein natürliches Ausdrucksverhalten verlieren. Kommt es in der hundegestützten Psychotherapie zu Interaktionen, die den Hund unter Stress setzen (und natürlich kommt dies vor), dann sollten die Psychotherapeut*innen unmittelbar eingreifen, den Hund, die Patient*innen und den therapeutischen Raum schützen und genau dies zum Thema machen. Niemand sollte vermeidbarem Distress länger als unbedingt notwendig ausgesetzt sein – weder Mensch noch Hund. Hier haben wir als Therapeut*innen sowohl eine Vorbildfunktion als auch eine Verpflichtung Stellung zu beziehen.

Auf der anderen Seite gibt es schöne, spielerische Szenen in der Therapie, die den Hund nicht stressen, sondern Spaß machen, den Hund positiv anregen und entspannen. Wie beim Spiel der Zöllner in der o.g. Untersuchung könnte man wahrscheinlich messen, dass der Cortisolwert des Hundes nach diesen Interaktionen gesunken ist. Warum sollte man dies auf 2 Einsätze in der Woche beschränken? Warum sollte man eine jahrelange Ausbildung absolvieren und viele tausend Euro investieren um dann den ausgebildeten Therapiehund bei nur 2 Patient*innen (die wöchentlich kommen) einzusetzen, wenn die Ausbildung die Therapeut*innen befähigt, Interaktionen zu gestalten, die Hund und Mensch Spaß machen und nicht belasten?

Um unsere Hunde zu schützen sollten wir unsere Praxis kritisch betrachten und uns mit dem Ausdrucksverhalten von Hunden auseinandersetzen um Beschwichtigungs- bzw. Stresssignale erkennen zu können. Wir sollten uns fragen, wie stark wir unseren Hund reglementieren und eingrenzen. Wieviel Freiheit hat der Hund sich auszudrücken und z.B. auch distanzerhöhende Signale (Weggehen, Bellen, evtl. Knurren) zu zeigen? Werden in der Therapie lediglich erlernte, kontrollierte „Spiele“ durchgeführt? Hat der Hund wirklich Freude am Tun oder erfüllt er lediglich gehorsam seine erlernte Aufgabe?

Der Therapeut oder die Therapeutin sollte die Verantwortung für den Einsatz des Hundes selber übernehmen und sich nicht durch eine scheinbar objektive Vorgabe wie eine Zeitdauer vermeintlich entlasten. Als Argument für eine objektive Reglementierung durch die zeitliche Begrenzung wird manchmal angeführt, dass der Blick auf den eigenen Hund durch den Wunsch ihn einzusetzen und durch eine allzu große Nähe getrübt sein kann. Dies kann durchaus sein. Mein Vorschlag an dieser Stelle ist, die Therapeut*innen zu ermutigen, ihre Arbeit mit Fachkolleg*innen an zu sehen und z.B. mit Hilfe von Videos zu reflektieren, denn es kommt nicht auf die Dauer eines Einsatzes an, sondern auf die Qualität.

Zum Schluss noch eine Einschränkung: In der hundegestützten Psychotherapie haben wir oft die luxuriöse Situation, dass wir mit den Patient*innen und unserem Hund alleine oder in kleinen Gruppen arbeiten, das Geschehen jederzeit im Auge haben und eingreifen können. Die Situation ist meist beherrschbar und übersichtlich. Dies ist in anderen Einsatzgebieten nicht so einfach. Ich würde den Einsatz eines Hundes z.B. in einer Kindergartengruppe, Heimgruppe oder Schulklasse zeitlich begrenzen. Der unvermeidbare Lärmpegel, die Komplexität der Interaktionen und die schiere Menge von Eindrücken die auf den Hund wirken, ist für den Hund belastend, selbst wenn die Therapeut*in oder Pädagog*in bestmöglich handelt. Wenn man Richtlinien entwerfen will, dann müsste das Einsatzfeld unbedingt berücksichtigt werden. Eine pauschale Zeitbeschränkung ist auch aus diesem Grund nicht zielführend.

Nach Grawe ist ein gemeinsamer Wirkfaktor aller Psychotherapien, dass die Probleme die in der Therapie verändert werden sollen, unmittelbar erfahrbar gemacht werden. Auf der Basis einer guten, stützenden therapeutischen Beziehung und einer Aktivierung der Ressourcen des Patienten kann sich dieser mit seinem Problem auseinandersetzen. Die unmittelbare Erfahrung des Problems kann z.B. durch Imaginations- und Spürübungen, durch Rollenspiele, Aufstellungen, Schemaaktivierungen, Expositionen oder auch durch eine Reaktivierung in der Übertragungsbeziehung gefördert werden. Jedes psychotherapeutische Verfahren hat hier seine speziellen Methoden, die es einsetzt um das Problem spürbar zu machen.

Bevor aber eine „Methode“ eingesetzt werden kann, muss der Therapeut mit dem Patienten erarbeiten, was überhaupt das „Problem“ ist. Aus der reinen Beschreibung der Symptome, folgt meist noch nicht unmittelbar, welches das dahinterliegende „Problem“ des Patienten ist. Was der Therapeut als das „Problem“ des Patienten versteht (symptomaufrechterhaltende Verhalten, Lernerfahrung, blockierte Selbstaktualisierung, pathologische Konflikte, Neurosenstruktur, etc.) ist vom psychotherapeutischen Ansatz des Therapeuten abhängig.

Die hundegestützte Psychotherapie ist kein eigenständiges psychotherapeutisches Verfahren, dass eine eigene Theorie für die Problemdefinition und den therapeutischen Prozess anbietet, vielmehr eine Methode, die ein psychotherapeutisches Verfahren erweitert. Wir konfrontieren den Patienten mit einer besonderen Situation: Der Patient trifft nicht nur auf einen Menschen der mit dem Patienten zusammen in Sessel sitzend sein Problem bespricht, sondern im Raum ist auch noch ein Hund und der Therapeut animiert den Patienten Kontakt aufzunehmen und in eine körperlich handelnde Begegnung einzutreten. Der Patient kann und muss sich zu dieser Situation verhalten.

Diese „Begrüßungssituation“ ist das zentrale diagnostische Instrument der hundegestützten Psychotherapie. Aus dieser „freien Begegnung“ schließt der Therapeut auf Probleme und Ressourcen des Patienten. Da diese Begegnung körperlich handelnd ausgeführt wird entsteht eine „Szene“ die zeigt wie der Patient auf der körperlich handelnden Ebene die Beziehung zum Hund und zum Therapeut herstellt und reguliert. Mit anderen Worten: Der Patient zeigt seine affektmotorischen Muster, seine Art und Weise Beziehungen (in diesem Moment zu diesen Subjekten) einzugehen viel umfassender als im üblichen bewegungsarmen dyadischen „Sesselsetting“.

Ein Beispiel: Danka holt normalerweise gerne ihr Kuscheltier und bringt es den Patienten um es gegen ein Leckerli einzutauschen. Bei einem 21-jährigen magersüchtigen jungen Mann (* Beispiele die ich im Internet veröffentliche sind nie konkrete Personen, sondern aus meiner Erfahrung gebildete hypothetische Personen) läuft sie auf seine Aufforderung zum Kuscheltier, nimmt es auf, bleibt aber auf halben Weg zum Patienten stehen und traut sich nicht weiter. Der Patient ruft und lockt aber Danka bleibt auf Abstand, legt sich mit dem Kuscheltier im Maul hin und sieht den Patienten nur an. Je nach therapeutischer Schule können unterschiedliche diagnostische Einschätzungen aus dieser Szene gewonnen werden. Eine empathische Perspektive würde vielleicht die Hemmung/Angst bei Danka sehen und die Enttäuschung/Wut beim Patienten. Man könnte auch die unbewusste und ungewollte Identifizierung mit dem aggressiven Vater des Patienten erkennen oder das aktivierte Schema welches dafür sorgt, dass der Patient keine Zuneigung und Liebe erhält. Vielleicht wäre dieser Vorgang auch eine Wiederholung eines familiären Musters oder auch z.B. ein interpersonelles Muster, dass sich in der Schule mit Gleichaltrigen wiederholt. Aus einer triadischen/systemischen Sicht ist möglicherweise die unbewusste Angst des Therapeuten vor der Aggression des Patienten ausschlaggebend für das Verhalten von Danka etc.

In der hundegestützten Psychotherapie nutzen wir unsere verfahrensspezifischen Denkmodelle um die „freie Begegnung“ zu verstehen und diagnostisch zu nutzen. In der ersten Zeit versuchte ich eine objektive Diagnose zu erarbeiten. Ich nutzte Fragebögen und Diagnoseschema zur Ermittlung von interpersonellen Mustern (z.B. aus OPD) und übertrug diese auf unsere Situation. Dies blieb aus mehreren Gründen unbefriedigend. Es zeigte sich, dass sich ganz andere Szenen entwickelten, je nach dem mit welchem Hund ich arbeitete. Es konnte also nicht gesagt werden, dass der Patient auf einen Hund so oder so reagiert, sondern er reagiert auf diesen speziellen Hund so und auf einen anderen Hund anders. Die Hunde wiederum agierten nicht spezifisch auf menschliche Diagnosen oder Einteilungen. Noch wesentlicher war die Erkenntnis, dass der Versuch einer objektiven Problem- oder Musterbeschreibung den Therapeuten und seinen Einfluss ausblendet. Gerade die gefühlsmäßige Reaktion des Therapeuten auf die Szene ist aber entscheidend, denn der Hund reagiert stark auf die Gefühle seines vertrauten Herrchens.

Mit der methodischen Weiterentwicklung der hundegestützten Psychotherapie und insbesondere mit der Anwendung des „reflektierenden Sehens“ zeigte sich, dass jeder Therapeut automatisch seine Sichtweise einbringt und entsprechende reflektierende Äußerungen schon während der Szene äußert, die weit entfernt von objektiven Beschreibungen sind. Die vom Therapeuten verbalisierten Aspekte beeinflussen den weiteren Verlauf der Szene und auch Reflexionen, die mit dem Patienten nach einer Szene erarbeitet wurden, verändern die Interaktionen beim nächsten Kontakt. Es ist also unvermeidlich und gleichzeitig gewollt, dass wir keine objektive Problemdefinition, sondern ein intersubjektives Verständnis und mit dem Patienten erarbeiten.

Bei aller Subjektivität handelt es sich um Begegnungen von sozialisierten Subjekten und Säugetieren so dass bestimmte Themen immer eine Rolle spielen. Einige Beispiele:

- Nähe, Distanz, Intimdistanz

- Kontrolle, Macht, Aggression

- Angst

- Selbstwirksamkeit

- Bindung

- Stress, Entspannung

- Dyade, Triade, Polyade

- Vitalitätsform

- Sexualität

Diese allgemeinen Themen können den Dialog über das Verständnis der Szene anregen. Ist die Szene dyadisch oder triadisch? Wer ist selbstwirksam oder hat Macht? Wieviel Anspannung und Stress oder auch Bindung und Entspannung ist spürbar und relevant? Bei der Beantwortung dieser Fragen könnte ich bei dem obigen Beispiel z.B. zu der Auffassung kommen, dass der „Dritte“ im Bunde (der Therapeut) durch seine Angst eine harmonische Begegnung zwischen Hund und Patient verhindert und dass der Patient seine Aggression nicht spürt, diese aber wirksam ist. Dies wäre dann eine „Problembeschreibung“ mit der sich weiterarbeiten lässt.

Man kann an diesem Punkt natürlich seine je übliche Technik einsetzen und mit dem Patienten darüber sprechen, wie er zu diesem Muster gekommen ist. Man könnte die beteiligten Ich-Anteile in einen Stuhldialog bringen, familiäre Zusammenhänge ansprechen/aufstellen etc. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit dem Patienten zusammen zu überlegen ob man alternative Verhaltensweisen unter Einbeziehung des Hundes experimentell ausprobiert oder das Erleben in der Szene vertieft und mentalisiert. Hier braucht der Therapeut Kreativität und wenn möglich Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die auch hundegestützt arbeiten. Mit der Zeit entsteht so ein „Pool“ an Ideen der genutzt werden kann. Zwei Beispiele:

Ein hyperaktives Kind und seine Mutter streiten oft und destruktiv. Ich schlage vor, dass wir uns alle zusammen auf den Teppich setzen mit dem Wunsch/Aufgabe gute 5 Minuten miteinander zu verbringen. Für Danka gibt es 6 Leckerli, für die Menschen 6 Schokobonbons. Wie kann das gehen? Der Patient versuchte verzweifelt/erfolglos zu bestimmen und die Mutter versuchte verzweifelt/erfolglos ihn zu begrenzen. Das war die typische Situation zu Hause. Sie war embodied in Szene gesetzt – das Problem aktualisiert. In diesem Fall wurde eine Lösung für diese Situation gefunden wobei nicht die konkrete Lösung wichtig war, sondern der Weg, gemeinsame Dialog.

Eine sehr versorgende Mutter füttert Danka in der Begrüßungsszene schnell und viel. Das ist der Mutter vertraut und sie erkennt dies als Muster bei ihrem Verhalten ihren Kindern gegenüber. Experiment: In der nächsten Stunde füttert sie Danka nicht sofort, sondern achtet darauf welche Gefühle in ihr aufsteigen, wenn sie diese Zuwendung zunächst verweigert. Sie spürt den inneren Druck und die Erlösung, wenn sie dann füttert. Gleichzeitig ist ein innerer Kritiker spürbar, der sagt, sie solle nicht so verwöhnen.

Zwei Anmerkungen:

Aus meiner Sicht sollten Experimente immer ergebnisoffen gestaltet werden. Der Hund ist kein Objekt um dem Patienten etwas beizubringen. Es ist kein „Training“ z.B. der Selbstwirksamkeit oder Angstbewältigung. Das Experiment ist keine Methode „um zu“ einem bestimmten Ergebnis zu kommen sondern „indem“ wir ein bestimmtes Experiment machen, kann es zu neuen Erfahrungen kommen. Diese können in dem Moment schön, beglückend und angenehm sein aber auch frustrierend und belastend. Würden wir versuchen frustrierende Erfahrungen auszuschließen, müssten wir den Hund auf ein Objekt reduzieren. Würde der Hund z.B. darauf trainiert, alle Befehle des Patienten zuverlässig auszuführen, so wäre dies auch keine Selbstwirksamkeitserfahrung für den Patienten denn dieser bemerkt natürlich, dass der Hund entsprechen trainiert ist und nicht wegen seiner Autorität die Befehle ausführt.

Das wir mit der Integration des Hundes ein Problem szenisch erlebbar machen können ist nur eine Seite. Mindestens genauso wichtig wie die Problemaktualisierung ist die Ressourcenaktivierung. Der Patient würde schnell den Spaß an dem Kontakt mit dem Therapiehund verlieren, wenn immer nur seine Schwächen, Unfähigkeiten und Problemen in Szene gesetzt würden. Dies wäre einseitig und eher frustrierend und schwächend für den Patienten. In einem weiteren Artikel werde ich mich mit der Frage beschäftigen, wie die Stärken und Ressourcen eines Patienten in der hundegestützten Psychotherapie aktiviert und mentalisiert werden können.

Manche Interaktionen zwischen Patient, Hund und Therapeut entfalten auch ohne weitere kognitive Reflexion eine förderliche Wirkung. Wenn sich der Patient z.B. durch das Streicheln des Hundes entspannt hat und sich dann an den Therapeuten richtet um etwas Wichtiges zu berichten, kann es sinnvoll sein, mit dem Thema des Patienten fortzufahren ohne die Szene mit Hund aufzugreifen. Nicht jede Szene muss versprachlicht werden.

In der Regel werden wir in einer hundegestützten Psychotherapie allerdings das Geschehen früher oder später ansprechen um zu einem gemeinsamen Verständnis der Interaktion zu kommen. Spätestens wenn wir den Eindruck haben, einer der Beteiligten fühlt sich nicht wohl mit dem Kontakt, sollten bzw. müssen wir dies i.d.R. ansprechen. Tun wir dies nicht und lassen konfliktbelastete, evtl. sogar maligne Beziehungsmuster weiterlaufen, so verpassen wir eine wichtige Gelegenheit für therapeutischen Fortschritt und gefährden vielleicht sogar die therapeutische Beziehung.

Während des Ablaufes der Interaktion mit dem Hund haben wir vielleicht schon Kommentare und Reflexionen („reflektierendes Sehen“) eingebracht. Ist die Szene dann soweit abgeschlossen, können wir gemeinsam mit dem Patienten in Ruhe und mit einem gewissen Abstand über das Erlebte sprechen.

Das Reflektieren einer gemeinsam erlebten Szene unterscheidet sich vom Besprechen eines Problems/Themas das der Patient in eine Therapie einbringt.

Dies will ich näher ausführen:

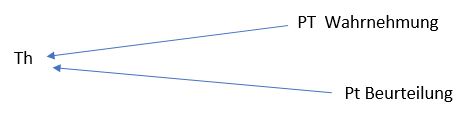

1. Das Erleben, die Wahrnehmung des Patienten erfragen:

Im Anschluss an eine Interaktion können wir den Patienten einfach fragen, wie er das Geschehen erlebt hat, wie er sich gefühlt hat, welche Gedanken er hatte, welche Beobachtungen er gemacht hat, was ihm aufgefallen ist, wie er das Verhalten des Hundes, des Therapeuten verstanden hat, usw. Das Erleben des Patienten zu untersuchen ist uns Psychotherapeuten vertraut und unterscheidet sich zunächst nicht von einem Gespräch in einer Psychotherapie ohne Hund. Wir können im therapeutischen Gespräch alle „Techniken“ einsetzen, die unser jeweiliges psychotherapeutisches Verfahren anbietet. Je nach Alter, psychischer Struktur, Symbolisierungsfähigkeit, Beziehungsqualität zum Therapeuten, etc. kann der Patient im Dialog mit dem Therapeuten seine Gefühle, Gedanken, Intentionen, etc. erkunden und dabei z.B. selber Parallelen/Unterschiede zu seinen Interaktionen mit anderen Menschen entdecken. Häufig haben unsere Patienten aber Schwierigkeiten, sich dem Inneren Erleben zu zuwenden, Gefühle und Gedanken zu symbolisieren und sich achtsam und wohlwollend auf sich selbst zu beziehen. Dies gilt besonders für Kinder und Jugendliche. Wenn auf die Fragen des Therapeuten ein mehr oder weniger freundliches „Keine Ahnung!“ kommt, stehen wir vor der Frage, wie wir dennoch einen therapeutischen Dialog in Gang bringen können. Hier ermöglicht die hundegestützte Psychotherapie ein Gespräch zu eröffnen, in das wir unser eigenes Erleben einbringen können und die Mentalisierungsfähigkeit des Patienten anregen.

2. Das Erleben, die Wahrnehmung des Therapeuten einbringen:

Der Therapeut kann mitteilen wie es ihm in der Interaktion gegangen ist, welche Gefühle er empfand, welche Gedanken er hatte, welche Beobachtungen er machte, was ihm auffiel, wie er das Verhalten des Hundes, des Patienten und sein eigenes Verhalten verstand, etc. Damit lädt er den Patienten ein, mit ihm zusammen das Erleben und die Sicht des Therapeuten zu erforschen. Gemeint ist dabei nicht private Themen oder allgemeine Meinungen des Therapeuten auszubreiten, sondern sich selber als fühlendes, denkendes, erlebendes Subjekt, als mentalisierendes Vorbild einzubringen – als ein Mensch der aus einer anderen Position heraus die gleiche Situation erlebt hat.

Dieses Vorgehen ist zunächst einmal für uns Therapeuten ungewöhnlich und vielleicht auch fremd. Normalerweise geben wir Patienten zwar Rückmeldungen, Deutungen, Spiegelungen, Konfrontationen, etc. Außer bei Beziehungsklärungen bzw. Übertragungsdeutungen, sind diese Rückmeldungen jedoch auf den Patienten bzw. sein Problem bezogen und nicht auf eine gemeinsame Erfahrung. Bringen wir uns, unser Erleben, Denken, Fühlen auf diese Weise in die Therapie ein, so hat dies Konsequenzen. Es verändert die therapeutische Situation, die therapeutische Beziehung und daraus hervorgehende Möglichkeiten und Beschränkungen. An dieser Stelle können die Veränderungen nur stichwortartig angeführt werden:

- Der Therapeut wird sichtbarer, die Projektionen nehmen ab.

- Der Therapeut kann Themen und Sichtweisen einbringen, die der Patient nicht angesprochen bzw. nicht wahrgenommen hat.

- Die Fähigkeiten und Grenzen des Therapeuten (eines Menschen) sich einzufühlen werden sichtbar.

- Der Therapeut transportiert unvermeidlich seine Werthaltungen und subjektiven Sichtweisen und stellt sie zur Diskussion.

- Es wird deutlich, dass ein „Dritter“ beteiligt ist, dass triadische Prozesse wirken.

- Förderung der Mentalisierungsfähigkeit durch Übernahme verschiedener Perspektiven.

- Erweiterte Möglichkeit „tiefe“, komplexe Reflexionen einzubringen.

- U.a.

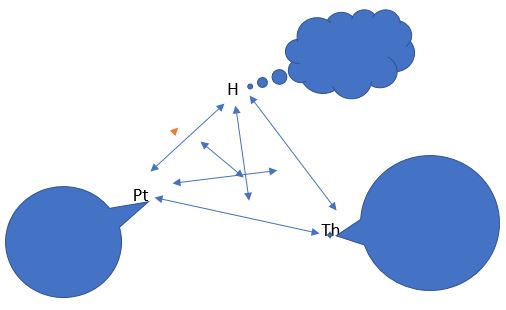

3. Erforschen mehrerer Sichtweisen und unterschiedlicher Positionen im Dialog

Aus didaktischen Gründen und um den gesamten Vorgang zu differenzieren habe ich die beiden ausgeführten Möglichkeiten separat beschrieben. In der Praxis kann es ebenfalls vorkommen, dass es eine ganze Zeit lang ausschließlich um die Sicht eines der Beteiligten geht – z.B. wie hat wohl der Hund die Situation erlebt? Meistens gibt es aber ein Hin und Her, einen Dialog der sich mit einem Inhalt der soeben stattgefundenen Szene beschäftigt. Kam Danka z.B. nur wegen dem Leckerli? Wie könnte Danka dies erlebt haben? Welche Intention hatte sie womöglich? Was dachte/erlebte der Patient dazu? Was der Therapeut? Für den Patienten könnte das Verhalten und die vermutete Motivation von Danka z.B. enttäuschend, ärgerlich, normal oder unverschämt gewesen sein. Dem Therapeuten war das Verhalten des Hundes vielleicht peinlich, er könnte sich aber auch darüber gefreut haben oder die Enttäuschung des Patienten nachempfunden haben, usw. Patient, Hund und Therapeut waren zwar in der gleichen Situation, aber jeder hat sie aus seiner subjektiven Perspektive unterschiedlich erlebt. Die individuelle Deutung der Situation hat jeden der Beteiligten zu seinem Handeln motiviert und sein Handeln hat die anderen wiederum beeinflusst. Das Erkennen und Verstehen dieser Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen fördert die Mentalisierungsfähigkeit – d.h. über sich selbst und andere gut reflektieren zu können.

In der Hundegestützten Therapie bezieht sich der reflektierende Dialog über eine gemeinsam erlebte Interaktion auf ein körperlich agiertes Handeln und nicht (nur) auf einen digitalen Inhalt.

Das bedeutet:

- Die Art des „Wissens“ wie soziale Begegnungen ablaufen und reguliert werden, stammt aus dem impliziten bzw. prozeduralem (körperlich, nicht-sprachlichen) Wissen. Dieses prozedurale Beziehungswissen entscheidet über die Fähigkeit, befriedigende Beziehungen führen zu können und ist insofern für jede psychotherapeutische Arbeit relevant. Eine Szene mit dem Hund zu reflektieren eröffnet einen Zugang zu diesen normalerweise nicht bewussten affektmotorischen Mustern.

- Der Blick wird auf das „dazwischen“, auf die wechselseitige Beeinflussung gelenkt. So wie man das Verhalten der Ehefrau nicht ohne das Verhalten des Ehemannes verstehen kann, so kann man das Verhalten des Patienten nicht ohne das Verhalten des Therapeuten (in unserem Fall auch des Hundes) nicht verstehen.

- Dies hat Auswirkungen auf die Aktivitäten des Therapeuten. Ulrich Streeck (*) meint, dass der Therapeut bei Patienten mit Schwierigkeiten in sozialen Bezügen eine „antwortende“ Beziehung einnehmen soll. „Wie lässt sich prozedurales Beziehungswissen aber dann (da es ja nicht sprachlich-bewusst ist, Anm. G.G.) therapeutisch erreichen? Dazu muss der Therapeut zum Adressaten dieser Mittel (der nicht-sprachlichen Ausdrucksformen des Patienten, Anm. G.G.) werden, mit anderen Worten: Er muss an dem interaktiven Geschehen teilnehmen.“ Und weiter: Der Therapeut „blickt nicht mehr nur wie von außen darauf, sondern seine Perspektive ist die eines Teilnehmers (Zweite-Person-Perspektive). Er kann jetzt gleichsam am eigenen Leib erfahren, wie der Patient soziale Interaktion reguliert und Beziehungen gestaltet, und er kann ihm auf dieser Grundlage in Resonanz auf sein Verhalten „antworten“, indem er eigene Gefühle und Handlungsimpulse selektiv offenlegt, die sich ihm „in Antwort“ auf das Verhalten des Patienten einstellen und eingestellt haben.“ (H.i.O.,S. 59)

Die „Szene zu reflektieren“ unterscheidet sich also erheblich vom Reflektieren eines vom Patienten (i.d.R. sprachlich) eingebrachten Themas! In der Praxis ist es meist günstig nach Beendigung einer Szene zuerst den Patienten zu fragen wie er die Interaktion erlebt hat. Dann kann und sollte sich der Therapeut aber auch einbringen, seine Sicht und sein Empfinden selektiv offenlegen und mit dem Patienten in einen Dialog um das Verstehen eintreten. Dabei hat keiner der Beteiligten einen Anspruch darauf, dass seine Sicht besser oder richtiger ist. Die Aufgabe des Therapeuten besteht nicht in der Bevorzugung oder Durchsetzung seiner Sichtweise. Vielmehr hilft er dem Patienten, das eigene Erleben in Sprache zu bringen und das gemeinsame Mentalisieren zu fördern.

Anregung: Nachdem Sie ihren Patienten nach dessen Erleben gefragt haben, versuchen Sie einmal ihre Wahrnehmung, ihre Gefühle und Gedanken zur Szene zu veröffentlichen und zur Diskussion zu stellen. Vielleicht erweitert dies die Wahrnehmung des Patienten oder er hat mehr Bereitschaft über Ihre Sicht zu sprechen anstatt sich selber zu offenbaren? Wenn Sie dazu neigen die Szene schnell selber zu interpretieren, fragen sie einmal bewusst wie der Patient die Szene erlebt hat ohne etwas vorzugeben.

(*) U. Streeck, 2018, Die „antwortende“ therapeutische Beziehung. Zur psychoanalytisch-interaktionellen Methode. In: P. Fiedler (Hrsg.) Varianten psychotherapeutischer Beziehung. Transdiagnostische Befunde, Konzepte, Perspektiven. Pabst-Verlag, Lengerich

Ich freue mich einen sehr interessanten Gastbeitrag von Dipl.-Psych. Gertrude Endejan-Gremse (Absolventin der Wikkegaard Ausbildung) hier veröffentlichen zu können. Sie reflektiert die Frage, wie in einer tiefenpsychologischen Psychotherapie die Anwesenheit des Hundes das therapeutische Setting verändert, was dies für den Patienten mit seinen dyadischen Erwartungen an die therapeutische Beziehung bedeutet und wie durch Markierung aus der Anwesenheit des Hundes eine therapeutisch wirksame Präsenz entstehen kann. Neben theoretischen Überlegungen werden ganz konkrete Fragen für die therapeutische Praxis beschrieben.

Herzlichen Dank für das Teilen der Gedanken und Erfahrungen!

Gerd Ganser

Wir sind auch da!

Überlegungen zu Interventionen, welche die Präsenz des Hundes markieren.

Als langjährig mit Erwachsenen psychodynamisch arbeitende Psychotherapeutin machte ich mir seit dem Einbezug der Hunde aus dem Praxisalltag heraus folgende Überlegungen: Der psychodynamische Psychotherapeut hat nach Körner ( 2016) zu Beginn einer Behandlung zwei Aufgaben:

-zum einen, dem Patienten den Eindruck von der Besonderheit des Rahmens einer psychodynamischen Therapiesituation zu vermitteln. (nach David Tucket 2007): “managing the Setting“)

-zum anderen sich auf den Patienten methodisch einzustellen durch Anpassung seiner Interventionen an sein Strukturniveau und seine Mentalisierungsfähigkeit.

Weiterhin: Ergibt diese spezielle Beziehungssituation andere Regeln als die alltägliche Konversation: Der Patient ist aufgefordert, sich möglich freimütig zu äußern, auch wenn ihm das peinlich ist oder unsicher erscheint. Da der Therapeut nicht wie in einem alltäglichen Zwiegespräch antwortet, fehlen dem Patienten auch Signale , wie er die Situation aufzupassen hat. Er weiß vielleicht nicht, was gerade los ist. Darum ist es wichtig, dem Patienten den Rahmen der therapeutischen Situation nahe zu bringen: Der Patient soll ermutigt werden, seinen subjekthaften Beziehungsentwurf zu entfalten und darin seine unbewussten Beziehungsphantasien zum Ausdruck zu bringen. Damit bedarf im tiefenpsychologischen Setting jede Veränderung des Rahmens einer besonderen Achtsamkeit. Und dieser dafür sonst übliche Rahmen ist durch die Anwesenheit des Hundes, die einerseits zu Alltagskommunikation verführt und andererseits genutzt werden kann und soll, implizite Beziehungserwartungen zu wecken, ein anderer als die Zweiersituation. Aus der Therapieforschung weiß man inzwischen, „dass die Qualität der therapeutischen Beziehung offensichtlich das wichtigste spezifische Element der Kur darstellt und größeren Einfluss ausübt als jedwede behandlungstechnische Aktivität.“ (D. N. Stern; 2012)

Die Einbeziehung des Hundes ist in diesem Sinne sowohl eine Rahmenveränderung als auch eine Beziehungsqualitätsveränderung und bedarf deshalb der besonderen Reflektion. Dies habe ich in einem schriftlichen Hinweis für die Patienten ausgearbeitet und mit ihnen besprochen und in dem Zusammenhang um die Erlaubnis für Videoaufzeichnungen gebeten. Ich habe in Wikkegaard meine Ausbildung mit dem Zertifikat für hundegestützte Therapie im Jahr 2017 abgeschlossen. Die guten Vorträge der dortigen Dozenten, das hervorragende Buch von Gerd Ganser (2017) bildeten den Grundstock meines sich neu entwickelnden Wissens neben dem Selbststudium der einschlägigen Literatur zur Hundepsychologie, Bindung zu Tieren, Tiere als Therapie.

Meine beiden Hunde Alma (w) und Anouk (m) habe ich von Beginn an als Welpen seit August 2014 mit in die Praxis genommen. Aus dem während der zweijährigen Ausbildung erweiterten Blick ergaben sich für meine bisherige Arbeit erhebliche neue Integrationsaufgaben. Ich möchte jetzt das Augenmerk auf die tierbezogenen therapeutischen Interventionen unter dem Aspekt der sich eröffnenden Möglichkeiten aus der Perspektive der Dreiersituation richten.

Die Fragen ergaben sich bei mir aus der praktischen Tätigkeit, da mit der Einbeziehung der Hunde meine jahrzehntelange traditionelle dyadische Arbeitsweise (s. Rahmensetzung für die psychodynamische Therapie) in der Einzeltherapie eine Veränderung erforderte, die aber bei mir im Kopf zu beginnen hatte. Die mir aus Kunsttherapie, Körpertherapie und Psychodrama vertrauten erlebens- und mentalisierungsfördernden Methoden (hilfreiche Unterscheidung von Interventionsmethoden Mdl. Mitteilung Gerd Ganser im Supervisionsseminar 2018) konnte ich nicht einfach dahingehend erweitern, dass jetzt als „Technik“ noch der Hund hinzukommt. Hier klemmte es gewissermaßen in mir. Es zeigte sich bei meiner Hemmung, den Hund für den Patienten aktiv ins Spiel zu bringen oder mit dem Hund Kontaktspiele oder Begrüßungen zu initiieren. Es fühlte sich nicht richtig an, auch wenn ich es gemacht habe. Ebenso die Vorstellung, von den Kollegen für die Einbeziehung des Hundes belächelt zu werden oder beim Patienten Frust auszulösen, wenn er nicht im Mittelpunkt steht. All das bremste mich, ließ mich die Arbeit unter Einbeziehung des Hundes als anstrengend erleben. Die Vorstellung, ich müsste es „richtig“ machen und noch mehr Techniken erlernen trieb mich zwar an, machte aber eher Druck; mein Tun floss mir nicht aus dem Inneren, wie ich sonst von mir kannte.

In meiner Hausarbeit (Endejan-Gremse, 2017) habe ich versucht, dieses spezielle-Setting als Gruppentherapie zu betrachten (da ich mit zwei Hunden arbeite, schien es mir einen Versuch wert) und die dort vorhandenen Konzepte auf die Möglichkeiten ihrer Anwendung hin zu überprüfen. Diese theoretische Bearbeitung war schon mal eine Richtung, in der ich an meine Gruppentherapieerfahrungen und -praxis anknüpfen konnte. Dies führte dann zu einer Darstellung übertragungsfokussierten Arbeitens und zu der Erkenntnis, dass es dann sehr viele Aspekte gibt, die eine klare Fokussierung erforderten. Aber auch das brachte mir noch keine hinreichende Erleichterung.

Hier half mir dann meine Lebenserfahrung: Es war nicht einfach, bei den Babys den Vater mit seinen Vorstellungen mit einzubeziehen. Die Lebenspraxis war doch so, dass ich während der Vater Vollzeit arbeitete immer als Mutter schwerpunktmäßig die Erziehung, die Haushaltsorganisation, das familiäre Management übernahm und erst jetzt, seit mein Mann in Rente ist durch das tägliche Beieinandersein ein anderer Abstimmungsbedarf erforderlich ist. Er ist jetzt da und der Respekt vor den Interessen des anderen erfordert eine neue Art von Lebensführung.

Der Hund ist in der Therapie da; er ist kein Werkzeug, sondern ein Wesen mit speziellen Fähigkeiten zu analoger Kommunikation und Beziehungsgestaltung und Bindung. Es half mir, mir selbst kategorial klar zu machen, „der Hund ist da“. Ich mache mir damit den Blick auf die spezielle Dreiersituation deutlich, und dadurch dem Patienten ebenso (vergleichsweise wie die Mutter zum Baby: “Guck mal, Papa ist dabei und gehört dazu und der erlebt uns beide auch“). Für die Arbeitsweise vielleicht strukturell eine ähnlich gravierende Veränderung wie das Hinzutreten eines Kindes in eine Paarbeziehung. Unter diesem Gesichtspunkt half es mir, mir die Wichtigkeit von Präsenz markierenden Interventionen zu verdeutlichen.

Der Hund selbst kann nicht sprechen, sich jedoch verhalten und sich durch eine Fülle von Ausdrucksbewegungen deutlich machen. Indem ich ihn über Sprache für den Patienten markierend einbringe, ist er im Beziehungsgeschehen anders präsent. Der Aufforderungscharakter, ihn in seiner Beziehung zum Patienten, zu mir, der Beziehung des Patienten zu ihm, meiner Beziehung zum Hund, der Beziehung der Hunde untereinander mitzudenken eröffnet ein großes Feld zur Reflektion von Interaktionsgeschehen, impliziten Beziehungserwartungen und Projektionen. Durch die Autonomie des Hundes in seinem Ausdrucksverhalten kann sich Unverhofftes einstellen. Flexibilität und neue innere Sortierungen werden angeregt. Das triadische Setting kann ich zu Beginn der Behandlung zwar erklären und vereinbaren, ich muss es aber auch immer wieder durchführen. Dazu nutze ich Interventionen, die darauf verweisen: „Der Hund gehört dazu“.

Bei solchen, die Präsenz des Hundes markierenden Interventionen liegt der Aspekt der Markierung (Ich wähle hier den Begriff der Markierung unter Bezugnahme auf die Arbeiten zur markierten Affektspiegelung (Dornes; Stern; Fonagy. Nach Gergely befindet sich der Säugling in einem Gefühlszustand, der ihm nicht bewusst ist, den er jedoch ausdrückt.) auf der spezifisch nicht-dyadischen Situation. Da in der kindlichen Entwicklung die Triangulierung die Mentaliserungsentwicklung (J.G. Allen, P. Fonagy; Mentalisierungsgestützte Therapie. 2009) vorantreibt, kann ich durch diese Aufmerksamkeitslenkung die Stufen der Mentalisierungsentwicklung beim Patienten erkennen und auch in anderer Weise im Auge behalten.

- Wie beeinträchtigen den Patienten strukturelle Defizite?

- Welche inneren Konflikte versucht er zu bewältigen, was steht ihm dabei im Wege?

- Welche Bindungsmuster lassen sich erkennen?

An seiner Reaktionsweise darauf sehe ich mögliche Beeinträchtigungen. Damit richtet sich die Aufmerksamkeit darauf dass ein Dritter da ist und es wird dem Patienten durch erweiterte Wahrnehmung ein Perspektivenwechsel möglich gemacht. Es wird durch solche Fragen deutlich markiert, dass wir nicht in einer Zweiersituation sind, sondern das Geschehen findet zwischen Dreien statt mit mindestens neun verschiedenen Perspektiven. Die dadurch angeregte mentale Orientierung lässt unbewusst im Hier und Jetzt eine Fülle von Affekten entstehen, die mit therapeutischem Geschick teilweise ins Bewusstsein zu heben sind,

a. Interaktion : Hund-Patient unter den Augen des Therapeuten.

b. Interaktion: Therapeut-Hund unter den Augen des Patienten

c. Interaktion Therapeut-Patient unter den Augen des Hundes

D. triadisches Beziehungsgefüge

Praktische Formulierungsmöglichkeiten

Um überhaupt die Aufmerksamkeit auf die Anwesenheit des Hundes zu richten, kann ich alles ansprechen, was gerade das Verhalten des Hundes betrifft:

- z.B.: wieso kommt der Hund gerade jetzt? -Ist was mit Ihnen?

- was meinen Sie, weshalb er gerade liegen bleibt?

- was meinen Sie, weshalb er gerade so erfreut auf sie reagiert?

- was meinen Sie, was ihn gerade interessiert, auf was er gerade reagiert-?

- was macht es Ihnen, wenn der Hund auf sie nicht reagiert?

- was würde Ihnen gefallen an Hundeverhalten?

- wie ist es für Sie, dass der Hund auch hier ist?

Geringfügige mimische, gestische oder sonstige Ausdrucksbewegungen des Patienten eignen sich besonders, um die Aufmerksamkeit durch solche markierenden Anmerkungen auf die Präsenz des Hundes zu lenken. Insbesondere Störungen (Interventionen dazu werden weiter unten vorgeschlagen) durch den Hund eignen sich gut, anzusprechen, was wohl gerade ist. Störungen gleich zu Beginn der Therapie sollten jedoch mit dem Fokus auf die Empfindungen des Patienten exploriert werden und ernst genommen werden, sprich die Störung empathisch ernst genommen werden, da seine Erwartung ja zunächst die ungeteilte Zweisamkeit ist. Die Erwartungen des Patienten sind in der Regel an die intensive und exklusive Dyade gerichtet; sie wollen in erster Linie gehört und verstanden werden. Sie wollen etwas bekommen, gehalten werden, Erleichterung durch Empathie erleben, sich nicht gleich anstrengen müssen. Viele Patienten tun sich zunächst schwer, auf sich selbst und auf die Situation mit dem Therapeuten von außen zu schauen. Das hängt damit zusammen, dass Patienten sich zu Beginn der Therapie zunächst in die Geschütztheit der wohlwollenden Zweiersituation begeben möchten, um sich öffnen zu können.Sie sind so gesehen im von FONAGY beschriebenen Äquivalenzmodus: „Mit dem Begriff >>psychische Äquivalenz<< bezeichnen wir die primitivere Ebene des mentalen Funktionierens, auf der innere Zustände wie Gedanken, Phantasien und Gefühle mit der Realität verwechselt und als Realität-statt als (bloße) Repräsentationen der Realität empfunden werden.“ (Fonagy , 2008 S. 296)

Die Herstellung der therapeutischen Arbeitsbeziehung bedient sich ja auch dieser Erwartung, indem zunächst darauf geachtet wird, dass eine wohlwollende Atmosphäre hergestellt wird. Insofern ist eine Markierung der Situation als Dreiersituation immer auch eine Konfrontation zwischen Erwartung und Realität.

Eine reflektierende Haltung kennen sie aus ihrer Geschichte meist noch nicht als vorrangig wahrnehmende, beobachtende Einstellung, sondern verbinden Reflektion sofort mit Beurteilung. Entsprechend projizieren sie in den Therapeuten hinein, dass er sie vermutlich auch beurteilt.

Diese innere Trennung zwischen Wahrnehmung und Beurteilung müssen sie im Laufe der Therapie erst mühsam lernen, um sich einen bewussten, reflektierten Umgang mit ihren Gefühlen erarbeiten zu können. Wenn Patienten beurteilend reagieren, oder Beurteilung befürchtend reagieren, kann man das gut ansprechen und nutzen, um sie auf das innere Muster aufmerksam zu machen und den Unterschied zwischen Wahrnehmung/Beobachtung und Beurteilung zu erfassen. Man kann dann fragen, ob sie meinen, dass der Hund auch beurteilt oder nach welchen Kriterien er wohl beurteilt. Gerade aufgrund der Andersartigkeit des Hundes kann ich neugierig machend auf dieses innere Muster rekurrieren. Die Überraschung, die der Patient erlebt, wenn er sich fragt, ob der Hund beurteilt, eröffnet in ihm, eigenes Inneres aus der gewohnten Selbstverständlichkeit heraus in Frage zu stellen. Das besondere mit dem Hund ist nun, da der Hund ja in der Regel wohlwollend dem Patienten gegenüber ist, dass ich durch die Konstellation sowohl die Geschütztheit, Fürsorglichkeit, das Wohlwollen herstellen kann und gleichzeitig in dieser Konstellation das Reflektierende verträglich einbringen kann.

Der Hund „kann Beziehung gut“ – jenseits von Bewertung und Beurteilung (Das Ergebnis der Befragung von 24 Patienten war, dass sie die Hunde u.a. als wohltuend, beruhigend, angenehm, Geborgenheit vermittelnd, vertraut, ausgeglichen erleben)(Endejan-Gremse, 2017). Die Situationsbewertung des Hundes geht von seinen Bedürfnissen aus und seinem Beziehungserleben. Bedrohlichkeit könnte nur unmittelbar entstehen, wenn der Hund sich in seinen Bedürfnissen gestört fühlt. Damit habe ich einen wunderbaren Anknüpfungspunkt, mit dem Patienten über seine eigenen Bedürfnisse zu sprechen und seine spezifische Art, sie wahrzunehmen, sie zu erkennen, ihnen Berechtigung zu geben, sie zum Ausdruck zu bringen oder eben auch nicht.

- z.B.: wenn sie so sehen, wie gut der Hund seine Bedürfnisse vertritt, wie ist das bei Ihnen eigentlich?

- was würde sie abhalten Ihre Bedürfnisse zu vertreten?

- was macht es schwer, eigene Bedürfnisse zu spüren?

- was macht es leicht, eigene Bedürfnisse zu vertreten?

Zudem sind solche, die Anwesenheit des Hundes markierende Fragen immer auch wieder mit dem Verweis auf die Dreiersituation ein Übungsfeld für Perspektivenübernahme: Ich lenke die Aufmerksamkeit des Patienten auf die Fragestellung; rege ihn an, sich selbst Gedanken zu machen, was wohl der Hund meint, fühlt, begehrt, beabsichtigt.

- z.B.: unvermittelt den Hund ansprechen, -was meinst Du Alma? -was meinst Du Anouk?

- was meinen Sie, was der Hund gerade an Atmosphäre im Raum spürt?

- was würde Ihnen der Hund jetzt sagen, wenn er sprechen könnte?

- was meinen Sie, will der Hund Ihnen gerade mit seinem Verhalten sagen?

- was meinen Sie, spürt der Hund zwischen Ihnen und mir gerade?

- was meinen Sie, was der Hund gerade zum Ausdruck bringen will?

- was täte gut, was er jetzt machen würde?

- was täte nicht gut, was er jetzt machen würde?

- womit könnte er Ihnen eine Freude machen?

- was meinen Sie, was er gerne hat?

- was ist das Bedürfnis des Hundes? Was ist gerade Ihr Bedürfnis?

- was hat ihnen gerade am Verhalten des Hundes gefallen?

- was hat Sie gerade am Verhalten des Hundes gestört?

- was war am Verhalten des Hundes anders, als Sie erwartet haben?

Wenn die Dyade zu eng ist, kann es der Patient als erleichternd erleben, wenn ein Dritter da ist oder die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird.(s. Aussage eines Patienten, dabei schmunzelnd mir in die Augen schauend in einer Befragung an 24 Patienten: „Beruhigend , dass hier noch einer ist und ich Ihnen nicht alleine ausgeliefert bin“.) Wenn der Patient gerne ein ungestörtes Zweisamkeits- und Übereinstimmungsgefühl als aktuelles Bedürfnis hat, kann es ihn stören oder zumindest etwas Spannung erzeugen.

- z.B.: wie ist das gerade für Sie, wenn der Hund jetzt Aufmerksamkeit fordert?

- wie stellen Sie sich vor, wie ich das in mir mit meiner auf sie gerichteten Aufmerksamkeit mache?

- haben Sie sich schon mal in unserem Kontakt von den Hunden gestört gefühlt?

- kennen sie aus anderen Situationen Störungen ihrer Zweisamkeit ? Wie erleben Sie das?

- wie können Sie Störungen regulieren?

- würden Sie es mir sagen, wenn es Sie stören würde?

- was könnte Sie abhalten, ihrem Störgefühl Berechtigung zu geben?

Die Eröffnung (Erlaubnis) für den Patienten durch mich, sich damit zu beschäftigen, wie er mich erlebt über die Frage, wie er mich im Umgang mit dem Hund erlebt, ist eine gute Möglichkeit das Übertragungs- Gegenübertragungsgeschehen in den Bereich des Besprechbaren bringen. Der Patient erlebt mich dabei offen dafür und traut sich vielleicht etwas leichter, sein Erleben meiner Person und meines Verhaltens zu betrachten, sich zu fragen, wie es ihm damit geht. Das in der TP ja als wichtige Methode zu bearbeitende Übertragungsgeschehen im passenden Fokus kann mit Hilfe des Abstandes über das Dritte (Hund) leichter möglich werden. Ebenso die Erfahrung des Patienten, dass es möglich ist, im Gegenüber über konflikthaftes Material mit dem Betreffenden zu sprechen. Diese Erfahrung ermöglicht dem Patienten auch, darüber stellvertretend mit sich und seinem Inneren so umgehen zu können und mit der Zeit einen reflektierenden wohlwollenden Umgang mit sich zu entwickeln.

- z.B.: was hat Ihnen gerade an meinem Umgang mit dem Hund gefallen? Wie hätten Sie es gemacht?

- was hat Ihnen gerade an meinem Verhalten zum Hund nicht gefallen? Was hätten Sie anders gemacht?

- woran können Sie merken, dass sein Verhalten speziell mit Ihnen zu tun hat?

- woran können Sie merken, dass sein Verhalten speziell mit mir zu tun hat?

- woran können Sie merken, dass sein Verhalten speziell mit unser beider Kontakt miteinander zu tun hat?

- wie ist es für Sie, wenn ich Sie frage, wie es Ihnen als Wahrnehmender meines Kontaktes mit dem Hund geht?

- was stellen Sie fest zwischen mir und dem Hund?

- ist Ihnen daran etwas unsympathisch ?oder sympathisch?

- erinnert Sie der Umgang an etwas?

- wie würden Sie reagieren, wenn der Hund nicht gehorcht?

- wie würden Sie damit umgehen, wenn der Hund Ihnen auf den Schoß springt?

Weitere Interventionsmöglichkeiten, in denen nicht nur speziell die Präsenz des Hundes markiert wird, sondern die Präsenz des Hundes genutzt wird ergeben sich zwanglos daraus. Wenn ein Patient über andere Menschen redet, könnte es ihm leichter machen, gewisse Gefühle über die Projektion in den Hund zu spüren und auszudrücken. Ich lenke die Aufmerksamkeit des Patienten auf die Einfühlung in den Hund mit der Fragestellung, wie der Hund wohl fühlen würde, denken würde, sich verhalten könnte. Damit eröffne ich etwas Phantasiewelt, wie im Traum spielerisch mit Gefühlsoptionen, Handlungsoptionen umgehen zu dürfen; im Als-ob Modus kreativ zu sein und gleichzeitig aus dem Wissen, der Hund denkt ja nicht in dem Sinne, das Spielerische daran zu erfahren. Der Patient kann wechseln lernen zwischen „echt“ und „Spiel“, vielleicht Freude daran haben und dadurch leichtfüßig über sich etwas erfahren.

- z.B:. wie würde der Hund auf die Person reagieren, wenn er ihr begegnen würde?

- wie würde die Person auf den Hund reagieren?

- wie hätte die Person sich verhalten, wenn der Hund dabei gewesen wäre?

- was könnte Ihnen Freude machen, wie speziell der Hund auf die Person reagieren würde?

- was könnte Ihnen Angst machen, wie speziell der Hund auf die Person reagieren würde?

Bei den letzten beiden Fragen könnte es dem Patienten möglich sein, über den Hund als phantasiertes Selbstobjekt aggressive Bedürfnisse oder libidinöse Bedürfnisse stellvertretend auszudrücken und als phantasiertes Selbstobjekt zu nutzen. Weiterführend könnte man auffordern, wenn der Hund jetzt eine Geschichte über die Person erzählen würde, was würde er erzählen. Oder: wenn Sie eine Kindergeschichte mit gutem Ausgang über den Hund und die Person schreiben würden, wie würde die lauten. Bei geschilderten inneren Konflikten oder äußeren mit anderen Menschen, könnte man bei der Lösungssuche auf den Hund verweisen.

- was meinen Sie, wie würde der Hund das finden?

- wie würden Sie das als Hund betrachten?

- Wenn der Hund seine Meinung dazu sagen könnte, was meinen Sie, würde er aus seiner Sicht dazu sagen?

- Was würde der Hund Ihnen für einen Rat geben?

- Wenn der Hund für den anderen sprechen könnte, was würde er dann sagen?

Bei geschilderten Gefühlen in Beziehungsthemen kann man auf das begleitende Körpergefühl zu sprechen kommen, es explorieren und schildern lassen, die damit zusammenhängenden Beziehungserwartungen erkunden. Die Beziehungserwartungen zeigen sich ja auch in Begegnungen mit dem Hund. Der Patient spürt es körperlich und hat bestimmte kognitive Erwartungen. Der Hund reagiert körperlich eigenständig, oft auch unverhofft. Er ist auf der Körperebene und zeigt seine Bedürfnisse körperlich, drückt sich körperlich aus. Das dadurch ausgelöste Erleben beim Patienten kann man nutzen, um auf seine unbewussten Beziehungserwartungen zu sprechen zu kommen. Der Königsweg dahin ist das ausgelöste Körpergefühl beim Patienten. Was spürt er da gerade, wie verändert es sich:

-dadurch, dass er es wahrnimmt und zulässt,

-dadurch, dass er sich spontan mit dem Hund anders verhält

-oder dadurch, dass er anderes Verhalten mit dem Hund ausprobiert.

Die Quelle des Körpergefühls aus der Begegnung mit dem Hund zu nutzen ist ein eigenes wichtiges Thema.

Soweit für heute einige Anregungen zur Nutzung der spezifisch anderen Rahmenbedingung für tiefenpsychologisch fundiertes Arbeiten in der Dreiersituation.

Literatur:

Dornes, M. (2010). Die Seele des Kindes. Entstehung und Entwicklung. Frankfurt: S.Fischer.

Endejan-Gremse, G. (2017). Veränderung der therapeutischen Begegnung bei Einbeziehung des Hundes.

Fonagay, G. J. (2008). Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst. Stuttgart: Klett-Cotta.

Ganser, G. (2017). Hundegestützte Psychotherapie. Stuttgart: Schattauer.

J.G.Allen, P. F. (2009). Mentalisierungsgestützte Therapie. Klett Cotta.

Körner, J. (2016). Psychodynamische Interventionsmethoden. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht.

Stern, D. (2012). Veränderungsprozesse . Brandes &Apsel.

Stern, D. N. (1992). Die Lebenserfahrung des Säuglings. Stuttgart: Klett-Cotta.

Tuckett, D. (2007). Wie können Fälle in der Psychoanalyse verglichen werden? PSYCHE Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen, S. 1042-1071.

U.Schultz-Venrath. (2015). Lehrbuch Mentalisieren. Klett-Cotta.

Dipl.-Psych. Gertrude Endejan-Gremse

Psychologische Psychotherapeutin

Individualdistanz bzw. Intimdistanz ist im Rahmen der hundegestützten Psychotherapie ein wichtiges Thema, da es sich in den Begegnungen bzw. Interaktionen zwischen Patient und Hund häufig inszeniert.

Der Begriff Individualdistanz stammt aus der Verhaltensbiologie und meint „…diejenige Entfernung zu Individuen der gleichen Art, die noch ohne Ausweich- oder Angriffsreaktion geduldet wird.“ Beim Menschen spricht man von Intimdistanz als „…jenen Bereich (Radius), in den sich ausschließlich die von ihm geduldeten Personen nähern dürfen. (…) Menschen mit hohem sozialen Status fordern für sich eine größere Intimzone. Auch an Kindern zeigen sich Statusunterschiede im Abstandsverhalten. Kindern gegenüber ist das Verhalten von Erwachsenen uneinheitlich. Einerseits wird einem Kind eine eigene Intimzone abgesprochen, wenn ihm zum Beispiel ein fremder Erwachsener den Kopf tätschelt; umgekehrt ist es zum Schutz vor Kindesmissbrauch wichtig, dass Kinder lernen, dass sie unerwünschte Berührungen nicht dulden müssen.“ (Zitate: Wikipedia)

Nicht nur wir Menschen, sondern auch unsere Hunde erleben körperliche Nähe sehr unterschiedlich und gehen individuell mit Verletzungen der Individualdistanz um. Meine Hündin Danka z.B. weicht mit dem Kopf aus, geht einen Schritt zurück oder bellt sogar manchmal, wenn ihr jemand unvermittelt zu nahe tritt. Ihre Schwester Dilja, die Hündin meiner Frau, die auch manchmal in meiner Praxis ist, verhält sich in so einer Situation vollkommen anders. Sie erstarrt, bleibt bewegungslos und wartet bis das Streicheln vorbei ist bzw. bis ich eingreife und sie „erlöse“.

Manche Patienten sind ein bisschen beleidigt, ärgerlich, enttäuscht, verletzt o.ä., wenn Danka ausweicht oder ich Dilja aus der Situation befreie. Die Patienten sagen dann manchmal, dass sie doch nur Streicheln wollten. Sie sind sich einer Verletzung der Individualdistanz nicht bewusst. Vielleicht weil sie aufgrund eigener Beziehungserfahrungen kein Empfinden für Nähe und Distanz entwickelt haben oder sich als „ranghöher“ empfinden, als jemand der das Recht hat, den Hund zu Streicheln. So wie manche Erwachsene den Kopf des fremden Kindes tätscheln gehen sie davon aus, dass ein Hund den ungefragten körperlichen Kontakt zu akzeptieren hat.